解码中国“未来之城”的绿色创新实践

森林覆盖率提升至35%,水质达到1988年以来最好水平,“零碳”建筑星罗棋布……记者近日来到设立近8年的雄安新区,探访这座中国“未来之城”的绿色创新实践。

生态优先、蓝绿主导,雄安是中国建城史上少有过的城市。业内人士介绍,先植绿、后建城的理念让绿色成为雄安新区的底色。蓝绿空间规划占比达70%,让这座城市镶嵌在蓝绿交织的生态空间中。

2017年4月1日,新华社受权发布:中共中央、国务院决定设立河北雄安新区。据雄安新区改革发展局介绍,截至2025年2月底,新区累计完成投资超8600亿元。

这是雄安新区悦容公园(3月30日摄,无人机照片)。

8年来,雄安累计造林48.1万亩,森林覆盖率由新区设立前的11%提升至35%。“3公里进森林、1公里进林带、300米进公园”的生态愿景正逐步变为现实。

白洋淀与正在建设的雄安新城相得益彰、水城共融,这个华北最大淡水湖也实施了有史以来最大规模的系统性生态治理,水质达到1988年恢复蓄水有监测记录以来最好水平。

人们注意到,近年来迁徙到白洋淀的鸟类越来越多,野生鸟类达295种,较新区设立前增加了89种,全球极危物种青头潜鸭在此繁殖,形成人与自然和谐共生的美好画卷。

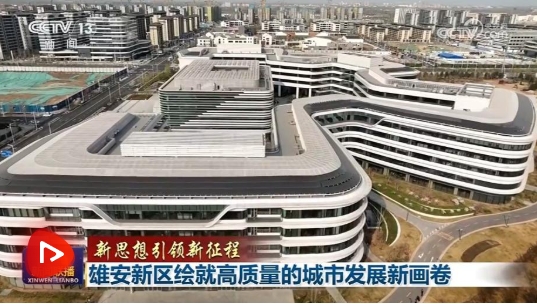

这是国家电网能源互联网产业雄安创新中心(3月30日摄,无人机照片)。

雄安新区的“绿”不仅是生态环境的“绿”,更体现在能源、建筑等城市发展基础设施建设上。新区设立至今,开发面积已超202平方公里,总建筑面积达5030万平方米,4800多栋楼宇拔地而起。据统计,雄安新开工项目高星级绿色建筑占比达100%,每年可减排二氧化碳140多万吨。

屋顶的光伏、地下的地源热泵等利用园区的清洁能源;节能玻璃、真空绝热板等将能耗尽可能降低……在国家电网能源互联网产业雄安创新中心,众多零碳建筑构成规模庞大的“零碳园区”。

“通过园区的智慧运营,进一步降低运营期间的用能和碳排放。”国网数字科技控股有限公司所属雄安公司运营总监徐慧明介绍说,园区采用十几项技术,最终要实现园区零碳建筑和零碳园区的建设目标。

新区的“绿”还体现在日常生活中,作为中国首个全域实现数字城市与现实城市同步建设的城市,居民可以在点滴中感受到智慧城市带来的低碳生活体验。

雄安致力于打造“不堵车的城市”,记者驾车在早晨8点上班高峰时段在乐民街上行驶5分钟,共遇到15个交通路口,只等了3个红灯。

中电信数字城市科技有限公司工作人员在智慧交通展示屏前进行演示(3月30日摄)。

“雄安新区打造了153公里的数字道路,道路两旁的智慧灯杆集合了信号灯和各类传感器,可以通过计算交通流量,自动控制红绿灯,有效提升车辆通行效率,节省居民出行时间。”中电信数字城市科技有限公司智慧交通线产品经理宋来强说。

在雄安新区容东片区,居民遇到垃圾箱溢出、机动车违停、道路积水等等日常生活问题,都可以通过城市运营管理服务中心综合管理平台自动识别上报。

如今,雄安已成为一片创新的热土,空天信息、人工智能和新材料三条高端高新产业链加快构建。雄安依托自贸区、综合保税区等平台载体,形成政府部门、科技企业、科研机构、金融机构等多元主体融合的创新生态,推动一批新产品、新技术、新场景转化落地。

“雄安新区的智慧大脑是智能城市建设的核心系统,通过整合物联网、大数据、人工智能、云计算等技术,实现了城市管理的实时化、精细化和智能化。”雄安云网科技有限公司信息系统部网络主管李南说。

相关推荐: