感恩奋进 双争有我 | 郭进考:一粒种子的初心与使命

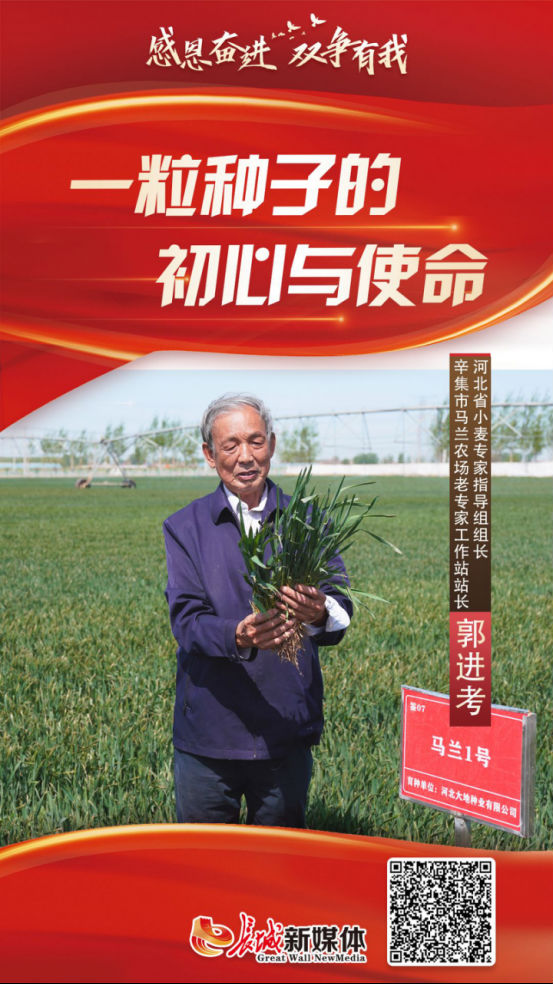

春天的麦田已舒展成一片绿色的海洋,一位白发老者俯身凝视刚刚抽穗的麦苗,粗糙的手指轻轻抚过青翠的麦秆,阳光穿过麦芒,在他布满皱纹的脸上投下细碎的光影。微风掠过,麦浪沙沙作响,像是大地在低语。

这是记者赶到辛集马兰农场小麦试验田时见到的一幕。而这位老者就是年过七旬的郭进考,一位与土地打了50多年交道的农业科学家。从青丝到白发,从“冀麦26”到“马兰1号”,半个世纪的跨越,他成功培育出了33个小麦新品种,推广到8个省份,累计种植面积4.2亿亩,增产小麦105亿公斤,节水125亿立方米,创经济效益上百亿元,成为麦农交口称赞的小麦育种专家。

郭进考与专家们观摩马兰农场试验田。

一粒金种子的初心:让乡亲们吃饱,更要吃好

“小麦不仅是粮食,更是农民的希望。”这是郭进考常说的一句话。1973年,郭进考农校毕业,带着成为育种专家的梦想、带着让乡亲们吃饱饭的目标,进入刚刚创办的石家庄地区农科所工作。面对“一无育种资源,二无试验设备,三无研究资金”的工作环境,他先后拜访40多位专家,请教100多位同行,搜集500多份育种材料,认真研读各种大学教材和农业专著,做了10多万字的学习笔记。小麦育种是一项技术要求精细严谨的复杂工程,一个优良品种,从几百个、上千个原始材料选配杂交组合,经几代筛选,到审定推广,有时需要10年甚至更长的时间。

1988年,他培育的“冀麦26”横空出世,创下亩产400多公斤纪录,让河北小麦实现从“低产”到“高产”的跨越,也短时间内创下河北推广面积最大、推广速度最快、增产效益最高的纪录。

1996年,他成功培育出“冀麦38”小麦品种,亩产量达到613.34公斤,刷新了河北省当时的高产纪录,将河北省小麦产量带入“亩产千斤”的新时代,进一步推动了粮食增产。

“石4185”“石家庄8号”“石麦15号”…… 50多年麦海淘“金”,但他并未止步:高产只是起点,节水、抗逆、优质才是未来。

面对华北地下水超采严重及气候不断恶劣的严峻现实,他带领团队扎根马兰农场,经过上万次试验,终于培育出“马兰1号”——全生育期仅需浇一次水,“一水过千斤”,且再破纪录,亩产达863.76公斤,为河北小麦单产树立新标杆。

马兰1号试验田。

那天,看着老乡们捧着沉甸甸的麦穗,笑得合不拢嘴,郭老说,那一刻,所有的艰辛都值得了。

“四新”农场:现代农业的燕赵答卷

粮食安全是“国之大者”。郭进考说:“新品种是农业的芯片。研究新品种,是无止境的,提升产量、提升品质,把这些新品种、新技术、新装备落实到田间,是我的责任和使命。”有了好的品种,如何充分发挥品种潜力成了关键问题。在马兰农场,郭进考创新提出的“新品种、新技术、新装备、新农人”理念正在结出累累硕果。

“一定要用新技术、新装备和新农人来管理,建设‘四新’智慧农场,形成典型示范来引路。”郭老介绍说。

在“四新”农场里,你会看到新型播种机简化了农民的种植程序,实现了旋耕、播种、镇压、施肥一体化,播种由原来的垄播改为了匀播,把种子分散开,避免集聚,便于个体发育。

“四新”智慧农田。

无人机在空中盘旋,精准喷洒农药;智能传感器实时监测土壤湿度、温度,数据直接传到手机APP上,农民只需动动手指就能掌握农田的实时动态。“四新”农场模式已在全国6个市、20个县推广,示范田面积高达十几万亩。

“麦穗越饱满,头垂得越低。”这是郭老常对学生们说的话。如今,他带领的年轻团队继续攻坚克难,团队中的80后、90后已成为科研主力,他们正在把老师的理念一代代传承下去,用低垂的麦穗续写着这篇永远也写不完的“大地论文”。

夕阳为麦田镀上一层金辉,郭老站在田埂上,身影与麦浪融为一体,他就像一株深深扎根沃野的麦子,用沉甸甸的果实回报着大地。他培育的不只是金色的麦浪,而是用忠诚奉献之心书写的对这片土地的深深眷恋。这位把一生献给土地的老人,用他的坚守告诉我们:最动人的故事,永远生长在泥土里;最崇高的精神,永远扎根在人民中,不断汇聚起磅礴的前行力量。

相关推荐: